この本は2006年から2019年までの6作品と9つの散文を、時系列にせず、眺めていると魂が安らぐような本を作ろうとまとめました。地球という彼女の呼吸を感じた私は、やがて森羅万象や同じ星に生きた賢者の呼吸に目を向けます。本のしなり感にこだわり、美しい印刷でリラックスしながらどのページからもめくれるようにしました。

「彼女のため息にも似た、ちょっと辛そうな吐息が聞こえてきた(本文より)」

2006年1月、出版社社員だった私は休暇を得て、一人南米ボリビアにあるウユニ塩湖へ向かいます。きっかけは90年代後半に見たガイドブック、そのコラム欄にある小さなモノクロ写真でした。水平線と雲が万華鏡のように反射している風景が心から離れなかったのです。ここで撮影されたのが「On Her Skin」(2006)。30代半ばになっても自分の作風が掴めていなかった私は焦っていましたが、ハッセル500CMを構えていると中央から二人が歩いてくる。偶然で幸運の授かりものでした。同時に五感が感じます。地球がなんだか息苦しそうだと。それは”彼女”の表面を闊歩するニンゲンが関係していることは確かで、まだ知られていない観光地だったウユニ塩湖にも、訪問者が捨てたティッシュが大地に溶けず残っていました。

「その静寂に私は理想を求めた。未熟な幼い理想を(本文より)」

そこで、私は以前、天国があるとしたらこんなところではないだろうかと感嘆した地へ向かいます。小雨が降る肌寒い冬の朝、美しい馬が佇んでいました。ここで作品「Infinity」(ポルトガル 2009)を制作したのち私は、より苦しくなります。世界では絶え間なくいろんなことが起こっているのです。なぜだろう。私の興味は自分たちヒトのあり様に関係する見えないもの、”意識”や”想念”に向かいます。

「言葉を授かり、思考に包み込まれたとき、遠くなった彼らのささやき(本文より)」

あれこれと考えて精神が疲れていた時期、森羅万象と思考にフォーカスした「Storyteller」(日本 2012 – 2018)を、同時進行でやはり思念という不可視なものが、現存する社会を形にして生み出すのだと考え、工場夜景をバックにシャボン玉を飛ばす「Portraits without a Face」(日本 2013 – 2017)を制作します。七色の光玉には”今”を作り上げてきた人々へ敬意も込め、浮遊する魂のような意味も含めました。

「曖昧さと不確かさ、矛盾の重さ、薄墨色に唸る波が見える(本文より)」

撮影という行為は、肉体的なリアリティがあります。重い、寒い、面倒、時間も費用もかかる云々。しかしこれがよかった。制作の実務的な疲労感や仕事場で起こる緊張感は、問いかけを繰り返すほどに頭でっかちになることを抑制してくれました。相反したように思考から解き放たれる瞬間、または不可視なものの密度が集約される瞬間が撮影中に起こります。森羅万象に頼ることで想定を越えたカットを授かる。作為を超えた作為に人間の頭だけではどうにもならない歯痒さの発見もあります。

「セイギとセイギがぶつかり合う 激しく胞子がまきあがる(本文より)」

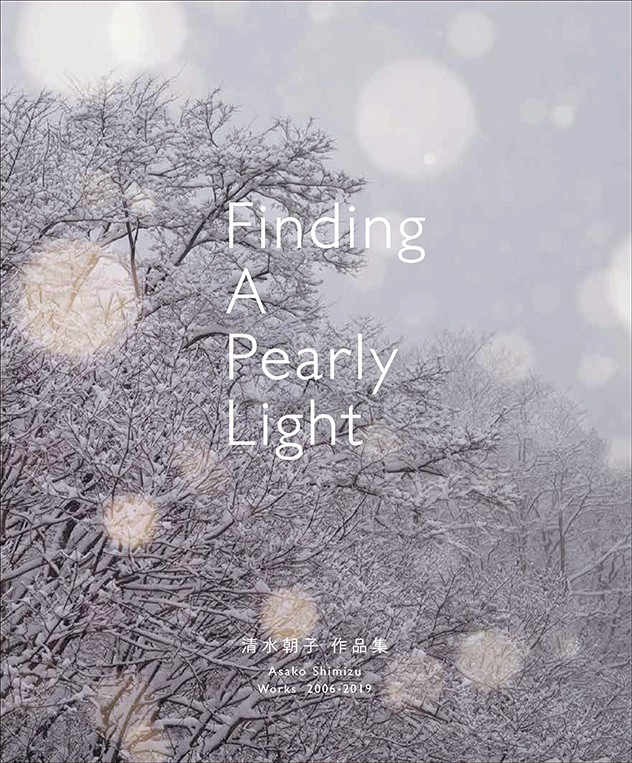

2014年頃「葆光」なる言葉に出合いました。「あるが如く無きがごとき光」である葆光は、外にきらびやかに出る輝きではなく、内にこもった光をいいます。(岩波文庫「荘子」)真理や叡智を例えるとされ、2300年ほど前のアジアの哲学者荘子が言い表したものです。ここで私は簡単に手に入る答えは答えではないことにも気がつきました。そこから「Finding a Pearly Light」( 山形, 2018)や「Silence Awareness Existence」( Finland, 2019)が生まれました。

この13年の流れが自然と一つに束ねられてゆき、多くの方々のご協力を得てできた初作品集、ここに上梓させていただきました。

清水朝子 拝

2020年3月16日記載

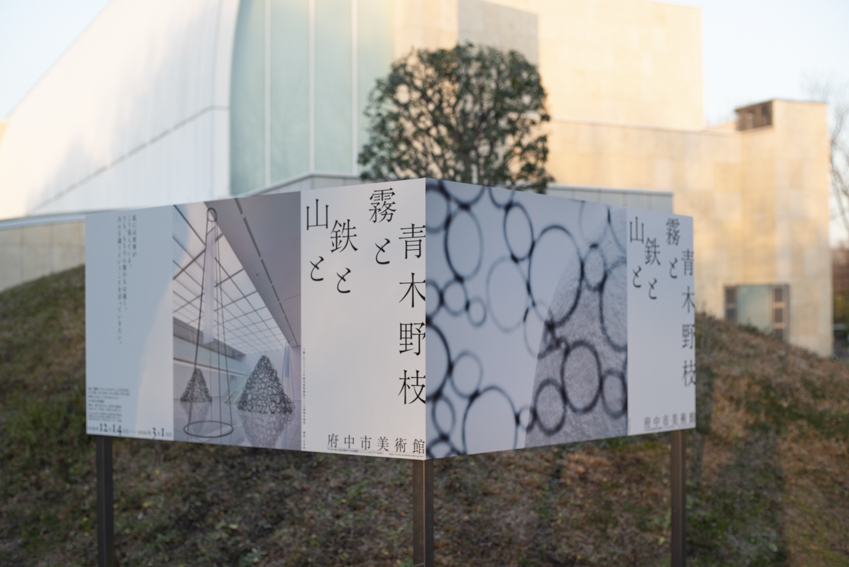

武蔵美同級生による鼎談(陶芸家の安藤雅信氏、彫刻家の伊藤誠氏)もありました。自分が欲しいもの、みたいものを創るという青木氏。気心知れたご学友同士のトークはリラックスした雰囲気で、会場に笑いがよく起こっていました。彫刻学科は実はマッチョで軍隊のような学科だという話にも驚き。

武蔵美同級生による鼎談(陶芸家の安藤雅信氏、彫刻家の伊藤誠氏)もありました。自分が欲しいもの、みたいものを創るという青木氏。気心知れたご学友同士のトークはリラックスした雰囲気で、会場に笑いがよく起こっていました。彫刻学科は実はマッチョで軍隊のような学科だという話にも驚き。

撮影許可がある2作品です。

撮影許可がある2作品です。